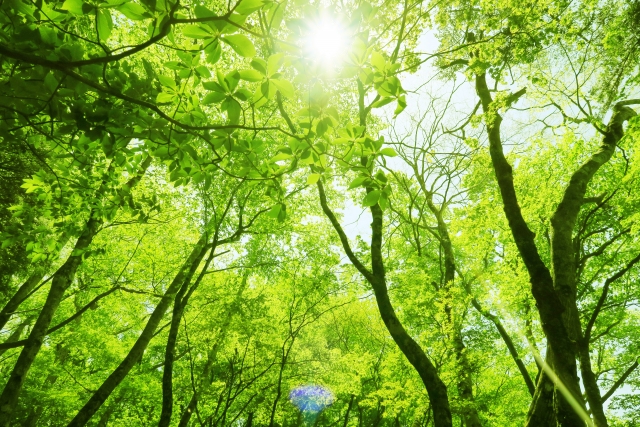

五月の新緑が眩しい季節が巡ってくるたび、寺山修司の「五月の詩」を思い出します。

寺山修司は、詩・短歌・俳句・戯曲・エッセー……と、ジャンルに囚われることなく言葉を生み続け、戦後の時代を駆け抜けていきました。

その輝かしき第一作品集『われに五月を』の、巻頭を飾る詩です。さっそく紹介しますね。

五月の詩

きらめく季節に

たれがあの帆を歌ったか

つかのまの僕に

過ぎてゆく時よ夏休みよ さようなら

僕の少年よ さようなら

ひとりの空ではひとつの季節だけが必要だったのだ 重たい本 すこし

雲雀の血のにじんだそれらの歳月たち萌ゆる雑木は僕のなかにむせんだ

僕は知る 風のひかりのなかで

僕はもう花ばなを歌わないだろう

僕はもう小鳥やランプを歌わないだろう

春の水を祖国とよんで 旅立った友らのことを

そうして僕が知らない僕の新しい血について

僕は林で考えるだろう

木苺よ 寮よ 傷をもたない僕の青春よ

さようならきらめく季節に

たれがあの帆を歌ったか

つかのまの僕に

過ぎてゆく時よ二十才 僕は五月に誕生した

僕は木の葉をふみ若い樹木たちをよんでみる

いまこそ時 僕は僕の季節の入口で

はにかみながら鳥たちへ

手をあげてみる

二十才 僕は五月に誕生した

第一作品集『われに五月を』について

寺山修司の第一詩集『われに五月を』は、1957年(昭和32年)に誕生しました。

当時、寺山修司はニ十才。

ネフローゼという重い腎臓の病にかかり、入院生活の真最中でした。大学を中退し、生活保護を受けて、生死の境をさまよっているところでした。

寺山修司の才能をいち早く見抜いていた、中井英夫(短歌編集者・小説家・詩人)の働きかけにより、作品集を出版することができました。詩、短歌、俳句、散文と、多岐にわたった作品集です。

最初にして最後の作品集になっても、全くおかしくない状況でした。

幸い、寺山修司は一命をとりとめて、1958年に退院。

その後の大活躍は、多くの人が知るところです。「言葉の錬金術師」と称され、マルチクリエーターとしての才能を発揮しました。

寺山修司「五月の詩」~鑑賞・解説~

「五月の詩」を読むと、木漏れ日のきらめきが眩い反面、木蔭の鬱蒼とした暗さを感じます。

私はその木蔭の正体を、「死」なのではないかと考えます。

一瞬のうちに過ぎ去った人生を、あちら側から見つめているような視点を感じるんですよね。

当時の寺山修司がまさに、生きるか死ぬかの瀬戸際にあったことも、深く影響している思います。

僕の少年が亡くなり、二十才の僕が五月に再生するイメージです。

いまこそ時 僕は僕の季節の入口で

はにかみながら鳥たちへ

手をあげてみる

実は言うと、当初は最終連のこの詩句に違和感を覚えて、

「小鳥を歌わないと言っているのに、なんで鳥たちに手をあげて、二十才の僕は五月に誕生したと言っているんだろう?」

と思っていました。

鳥たちよりも、手をあげている寺山修司のイメージの方が、なぜか脳裏に浮かんできて、おかしいと感じていたのです。

でも、この詩句も本当は、僕の少年を描写していると解釈することもできます。

つまり、鳥たちに手をあげている僕は、少年から二十才へとまさに生まれ変わろうとしている、「いまこそ時」を迎えようとしている僕。

その僕を、五月に誕生したばかりの僕が遠くから見つめているから、主観的でなく客観的に見えるんですね。

そう考えたら、手をあげるという仕草も、「さようなら」とも「こんにちは」とも読み取れます。

詩から感じる二つの「死」

「五月の詩」について、演出家の白石征さんは、次のように述べています。

ここには、自分の身に迫っている「死」も、そして青森の大空襲で、母親と逃げまどった少年の日の「死」の翳をもとめだして、ひたすら五月の季節を生きつづけたいという寺山修司の思いが、五月のメタファ(抒情性)を獲得しているといってもいい。

引用元:寺山修司の叙情について(白石征)

白石さんも「五月の詩」から、「死」を感じていると書かれています。

寺山修司は、本当は五月生まれでなく、1935年(昭和10年)12月10日に青森で生まれました。

戦争で父親を亡くし、戦火から逃げまどった母親とも、後に離れて暮らすことになるため、その影響も詩に及ぼしていると考えられます。

五月に生まれ変わり、五月に逝く。

そして寺山修司は、五月に生まれ変わり、五月に逝きました。

1983年(昭和58年)5月4日、47歳でした。

あまりにも早い死で、もっと長く生きてらっしゃったらと、今でも惜しむ思いです。

それでも「五月の詩」を読み返すたびに、これが遺作にならなくてよかったと感じずにはいられません。

コメント